- 品質保証部って無能なの?

- 使えないって聞くんだけど…

- 経験者のリアルな話を見たい!

品質保証部は会社にとって非常に重要な部署です。

なぜなら自社製品の責任を負っているから。

そんな重要な部署なのに『なぜ品質保証部が無能と言われるのか?』その理由と対処法について解説しています。

品質保証部の実態を詳しく知り、今後のキャリアアップに生かしましょう。

- 品質保証部は使えないと思われがち

- お客様目線で品質向上に貢献している

- 製品の責任を負う非常に重要な部署

\品質保証におすすめの無料転職サービス/

良い求人はすぐ無くなるのでお早めに

品質保証部の具体的な仕事内容とは?

品質保証部の業務には次のようなものがあります。

- 顧客からのクレームへの対応

- 再発防止策の検討

- 報告書の作成

- 品質管理関連の書類の作成と保管

- 出荷前の検査 など

どれも大事な仕事なのですが、どうして使えないと思われるのでしょうか。

具体的な特徴を紹介していきます。

使えないと思われる品質保証部の特徴5選

品質保証部が使えないと思われる特徴は次の5つです。

- 問題発生時の対応が遅い

- ルールだけを厳しくする

- 必要以上にマニュアルを作る

- お客さま目線を振りかざす

- 品質保証以外の知識が少ない

問題発生時の対応が遅い

品質保証部が「使えない」と言われる理由には、問題発生時にすぐ動けないことがあります。

品質トラブルが発生した場合、生産や販売、顧客対応に影響するため、スピーディに対応しなくてはいけません。

- 生産ラインの停止

- 出荷遅延

- クレームの増加

原因究明や再発防止に時間がかかりすぎると、各部署からの不満が大きくなってしまいます。

ルールだけを厳しくする

品質保証部の仕事には、ルールを設定することがありますが、あまりに厳しいルールは問題を引き起こします。

- 作業員の柔軟性がなくなる

- アイデアが生まれにくくなる

- 業務効率が下がる

細かいルールが多すぎると、作業者はルールを守ることだけに集中し、本来の仕事の質が低下する可能性があります。

そのため、ルールは必要最低限にし、実際の業務に合わせて柔軟に調整しないといけません。

必要以上にマニュアルを作る

品質保証部で手順を作ることは重要ですが、その手順が多すぎると、業務の効率が低くなります。

無駄な手順が多すぎると、作業者はそれに従うための時間が増えるだけ。

多くて分かりにくい手順はシンプルにしないと他部署の不満がたまってしまいます。

お客さま目線を振りかざす

品質保証部では、顧客目線を大切にすることが求められますが、これを理由にコストや納期を無視するのは問題です。

顧客の要望に応えることは大切ですが、会社のリソースや今のレベルも考慮しなければいけません。

顧客目線を持ちつつも、実用的な解決策を提案しないと他の部門から合意をもらえず「無能」と言われてしまいます。

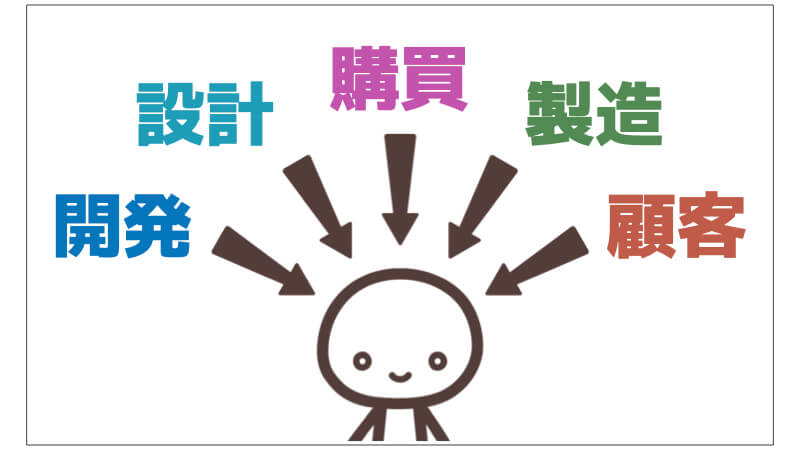

品質保証以外の知識が少ない

品質保証部は、品質に関する専門知識を持つことが求められますが、それだけでは不十分です。

品質を改善するには、『開発、生産、製造』など、他の部門の知識も必要です。

品質保証部にはさまざまな知識や視点が必要

品質保証部にはさまざまな知識や視点が必要たとえば、新しい製品開発において、品質保証部が開発の知識を持っていれば、より品質の高い製品を生み出すことができます。

品質保証部はより幅広い視点から問題を理解し、効果的な解決策を提案しないといけません。

品質保証部が無能だと言われる理由

品質保証部が無能だと思われる主な理由は次の6つです。

- 仕事の役割がはっきりしないから

- 必要な知識やスキルが足りないから

- 問題点だけしか言わないから

- 他の部署と連携できていないから

- 仕事が多すぎて対応しきれないから

- 期待されることと現実が違うから

1つずつ見ていきましょう。

仕事の役割がはっきりしないから

品質保証部が「無能」と思われる大きな理由の一つは、その役割がはっきり区別されていないことです。

多くの会社では、品質保証部が「何をする部署か」がはっきりしておらず、他部門や現場の社員に正しく伝わっていないケースが目立ちます。

たとえば、「品質保証部は品質に関するすべての責任を負う部門だ」と誤解されると、本来他の部門が行うべき業務まで任されてしまうことがあります。

役割が曖昧(あいまい)になると、品質保証部への不信感が高くなり、会社全体の品質向上にも悪影響を与えることがあります。

必要な知識やスキルが足りないから

必要な知識やスキルが不足していることも「無能」と思われる理由の1つです。

品質保証の仕事では、『製造、開発、規制、顧客対応』など、多くの視点が求められます。

しかし、現実には各部署を経験した人ばかりではなく、経験や専門性が不足していることがあります。

その結果、他の部署から「頼りない」「問題を解決できない」と判断されてしまうことがあります。

問題点だけしか言わないから

問題を指摘するだけで具体的な解決策を提示しないことも理由として挙げられます。

他部門や現場から見ると、「ただ文句を言っているだけの部署」と捉えられることがあります。

たとえば、不良品が発生した際に原因を指摘して終わりでは、現場では「どう改善すればよいか」が分からず、同じ問題が繰り返される可能性があります。

問題点だけを指摘しても意味のある改善にはならない

問題点だけを指摘しても意味のある改善にはならないこのような状況では、品質保証部に対して「実際には役に立っていない」という不満がたまりがちです。

具体的な改善案がないと、他部門との信頼関係が築きにくく、部門間の連携が悪化することもあります。

他の部署と連携できていないから

品質保証部が「無能」と思われる他の理由には、他の部署との連携不足があります。

品質保証部は、他の部署と連携して品質問題を解決する必要がありますが、情報共有が不十分だと「孤立した部門」と見なされてしまいます。

たとえば、製造部で不良品が発生しても、その原因を共有せずに品質保証部だけで解決しようとするケースがあります。

このような状況では、他部門との協力体制が構築されず、品質保証部が単独で問題を抱え込む結果になりがちです。

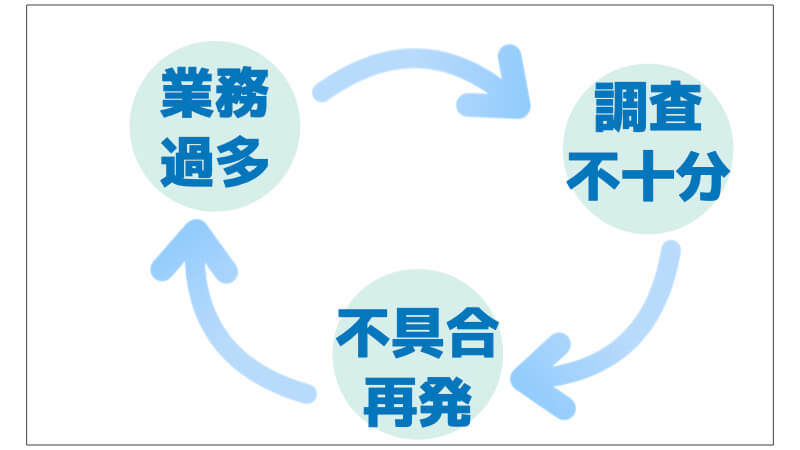

仕事が多すぎて対応しきれないから

品質保証部の仕事量が多すぎることも1つの要因です。

品質保証部は不良品の管理、顧客対応、社内のルール作りや監査など、幅広い業務を担当します。

しかし、これらの業務が過剰になると…

- 一つ一つの作業に十分な時間を割けなくなる

- 深掘りできず簡単な処理しかできない

- 対応が不十分で不具合が再発

というように悪循環に陥ってしまいます。

仕事が多すぎると不具合が多発する悪循環

仕事が多すぎると不具合が多発する悪循環すると顧客や経営陣からの新たな要求が頻繁に発生し、業務がますます増える一方なのです。

期待されることと現実が違うから

期待される役割と実際の働きにギャップがあることも原因の1つです。

他の部署や経営陣は、「品質保証部が品質問題を全て解決してくれる」といった過剰な期待を持つことがあります。

しかし、品質保証部は指摘やサポートが主な役割であり、現場の問題を直接解決する部門ではありません。

たとえば、製造部門が組み立てする際、「品質保証部がチェックするから大丈夫」と製品品質に十分な注意を払わない場合があります。

このような役割のズレが原因で、他部署から「何もしてくれない」と見られることが多いです。

品質保証部は使えないかも…と思われた体験談

筆者が経験した3社でも、品質保証部は「口だけ」と思われることが非常に多かったです。

実際に作業するのは製造部門や設計部門なので、そう思うことは仕方のないことかもしれません。

しかし、どの部署にも正当な理由があります。

お互い不満に思っていることがほとんどです。

実際に作業せずに指示だけになってしまうので、品質保証部は「現場のことを全くわかっていない」と見られてしまうのです。

しかし、品質保証部は自社製品の品質を対外的に保証するための部署なので、不具合が発生すると品質保証部が責任を負います。

現場作業や設計構造をりかいしながら、お客様の立場にたって品質改善しなくてはなりません。

品質保証部は無能だと言わせない対処法

無能と言われないためには次の対処法があります。

- 役割を明確にする

- 問題解決できる力をつける

- 他部門との協力体制をつくる

- 仕事を効率化して負担を減らす

詳しく見ていきましょう。

役割を明確にする

自分たちの役割をはっきりさせることが大切です。

たとえば、不具合の再発防止では次のようにはっきり役割が分かれています。

製造部:実際の作業と作業後の確認まで

品質保証部:再発防止の内容チェックと承認まで

仕事の責任を分担するために、製造部や開発部と定期的に話し合う場を設けましょう。

これにより、仕事を押し付け合うことがなくなります。

問題解決できる力をつける

品質保証部が現場から信頼を得るには、問題解決に役立つ具体的な提案を示すことも重要です。

問題を指摘するだけではなく、「どうすれば解決できるか」を考える姿勢が欠かせません。

たとえば、不良品が発生した場合、原因を分析したうえで「作業手順の見直し」や「検査工程の追加」といった改善案を現場に提示します。

そのとき、現場の実情を理解することが大切です。

定期的に工場や開発の現場を訪れ、実際の作業を観察することで、より現実的な解決策を提案できるようになります。

他部門との協力体制をつくる

品質保証部が効果的に機能するためには、他部門との連携が不可欠です。

品質問題は一部門だけで解決できるものではなく、設計部門や製造部門と協力しながら取り組む必要があります。

そのためには、定期的なミーティングを実施し、情報や課題を共有し、本音で言い合える場を設けることが重要です。

こうすることで部署間の衝突が減り、品質改善がスピードアップします。

仕事を効率化して負担を減らす

品質保証部をちゃんと機能させるためには、業務フローの見直しが必要です。

たとえば、不良品管理や顧客クレーム対応をエクセルで行わずデータ分析しやすいBIツールを使うとかなり楽になります。

さまざまなデータを分析・見える化して、経営や業務に役立てるソフトウェアのこと。Tableau、Microsoft PowerBIなどがあります。

これにより、手作業のミスや時間の無駄が減少し業務の負担が軽減され、品質改善の重要なタスクに集中できる環境を作れます。

経験して分かった有能な品質保証部の特徴

実際に働いてみて感じた品質保証部の「有能」な特徴は次のとおり。

- 効率と品質のバランスが取れる

- 顧客と企業のバランスを考えられる

- 優先順位をつけて集中できる

効率と品質のバランスをとれる

機能している品質保証部では、効率と品質を確保するためバランスを取るような動きをします。

極端に厳しすぎたり緩すぎたりしないように調整し、業務の効率性と従業員の作業しやすさを考えなくてはなりません。

たとえば、なるべく手順や管理方法をシンプルにして、スムーズに仕事をすることができます。

全体的な生産性を向上させることも品質保証部は考えないといけません。

顧客と企業のバランスを考える

お客様のニーズを重視しつつ、自社のリソースや負荷を考えて、品質向上へ取り組む必要があります。

顧客の要望に応えるだけでなく、コストや時間の制約も考慮し、現実的にできそうな解決策を提案しないといけません。

そのためにも品質保証に関する専門知識だけでなく、生産、開発、製造など他の領域についても理解することが大事です

いろんな知識を持つことで、品質管理の課題に対してより効果的なアプローチができます。

優先順位をつけて集中する

優先順位を正しく設定し、人やコストのリソースを集中させなければなりません。

そのために、定量的なデータに基づいて作業を行います。

たとえば、最終検査で不良品の発見も流出も0件なら、検査のリソースを減らし、他の業務に当てます。

客観的な数値を用いることで、具体的かつ明確な目標設定が可能となり、品質保証の精度と信頼性を高めます。

品質改善のための効果的な戦略を策定する際に重要なことです。

今の会社で働き続けるべき?判断するポイント

品質保証部が機能していないと思った時、そのまま働き続けるべきか次の点で判断しましょう。

協力体制のある会社かどうか

協力体制があるには「同じ目標」が必要不可欠です。どの部署も目標が一致していれば問題ありません。

たとえば「高品質な商品をお客様へ提供する」といった目標を共有できれば、会社全体で各部署が同じ方向に進むことができます。

顧客思いの方針がそのまま各部署・各従業員に浸透しているなら、担当者ベースでも同じ理念を持っているため、仕事をスムーズに進めることができます。

このような会社での経験は大切ですので、引き続きその会社で真摯に仕事へ取り組んでいきましょう。

危ない会社の特徴

従業員のまとまりがなく顧客思いの製品ができない会社はおすすめできません。

他部署への不満だけが募り、顧客ファーストの理念が失われ、給料が上がらなかったり人間関係で辛い思いをする可能性が非常に高いです。

- 工場で何か不具合が発生した場合、面倒だからといって他人や他部署に押しつける

- 担当者が複数の現場不具合を抱えてツラい思いをしているにも関わらず、上司がサポートしない

- 不具合発生時、製造部と設計部と品質保証部の集まる習慣がなく、1つの部門に負荷が集中し、他部門が受け身な体制

あなたの会社はいかがでしょうか?

いまの会社を見極めて早く転職活動する

製品をより良くする社風がない会社の場合は転職することをおすすめします。

社内で協力し合えない会社はムダが多く不具合がなかなか減りません。

その結果、お客さんからのクレームが増え売上と利益が減り、従業員の給料に影響が出てしまいます。

円安や物価高で私たちの生活は苦しくなる一方ですが、給料が上がらないとさらに苦しくなります。

転職することで今の会社では得られなかった待遇を受けることも可能です。

まとめ

- 品質保証部は使えないと思われがち

- お客様目線で品質向上に貢献している

- 製品の責任を負う非常に重要な部署

以上が品質保証部が無能と言われる理由と考えるべきポイントです。

品質保証部は製造業にとって非常に重要なポジションです。

しかし、それが機能していない企業だとお客様の満足度はあがらず、売り上げが伸びません。

その結果、給料もなかなかあがらず社会人生活がツラいものになってしまいます。

品質をしっかり守った企業で働き、仕事を充実させましょう。

\品質保証におすすめの転職サービス/

良い求人はすぐ無くなるのでお早めに