品質保証部は「いらない」「無能」など、時に厳しい評価を受けることがあります。

しかし、それは役割の誤解や社内構造によるすれ違いが原因となっているケースが少なくありません。

本記事では、品質保証部がなぜ誤解されやすいのか、どのような働き方が求められているのかを現場の視点から掘り下げます。

同じような悩みを抱える方や、転職を検討している方にとっても、今後のキャリアを見直すヒントにしてください。

- 品質保証部がいらないと言われる理由

- 現場で評価されるために必要な改善策

- 今の職場にとどまるべきかの判断基準

\品質保証におすすめの無料転職サービス/

良い求人はすぐ無くなるのでお早めに

- 品質保証部はなぜ誤解されやすいのか?仕事内容と役割のズレに注目

- なぜ品質保証部は“無能・いらない”と言われるのか?

- 品質保証部が「使えない」と誤解される5つの特徴

- 品質保証部が無能と思われてしまう具体的な7つの理由

- 実際にあった「品質保証はいらない」と言われた現場体験

- 品質保証部が存在しないとどうなる?想定されるリスクと問題点

- 【体験談】実際に感じた品質保証部の必要性

- 品質保証が無能と言われないために実践すべき改善策5つ

- 信頼される品質保証部に共通する特徴とは?

- 今後の品質保証に必要なスキルと仕事の進め方

- 今の職場にとどまるべき?品質保証として働き続ける判断軸

- 転職するならどんな会社を選ぶべきか?

- 製造業でキャリアを続けたい人へ|転職はエージェントの活用がカギ

- まとめ|品質保証部は無能でも不要でもない。求められるのは進化と連携

品質保証部はなぜ誤解されやすいのか?仕事内容と役割のズレに注目

品質保証の基本的な役割とは

品質保証の基本的な役割は、製品やサービスが「お客様の求める品質を安定して満たすこと」です。

単に製品の検査をするだけでなく、品質に影響を与えるあらゆる工程に関わり、リスクを未然に防ぐことも含まれます。

品質保証の代表的な役割は以下の通りです。

- 製品設計や開発段階での品質基準の設定

- 仕入先や部品の品質評価

- 製造工程の品質リスクの洗い出し

- 出荷前の最終検査・監査

- 市場で発生したクレームや不具合の再発防止

つまり品質保証は、製品ライフサイクルの最初から最後までを横断的に管理し、会社全体の信頼を支える存在と言えます。

誤解されがちな仕事の特徴

品質保証は重要な役割を担う一方で、現場や他部門から誤解を受けやすい職種でもあります。よくある誤解には以下のようなものがあります。

- 「検査や監査ばかりしていて融通が利かない」

→ 実際には、ルールだけでなく再発防止や品質改善の提案も行っています。 - 「現場の仕事を止めるだけの存在」

→ 製造や設計のリスクを見える化し、トラブルを防ぐために必要な提案をしています。 - 「品質保証は製造に口出しするだけで責任を取らない」

→ 実際は顧客対応や社外監査など、他部署が担いきれない責任を引き受けています。

これらの誤解は、品質保証が“直接売上に貢献しない”ように見える立場であることや、他部門の行動に口を出す調整役であることが影響しています。

そのため、コミュニケーション力や信頼構築の姿勢が欠かせない職種でもあります。

品質保証の仕事内容を詳しく知りたい方はこちら

なぜ品質保証部は“無能・いらない”と言われるのか?

品質保証部は製品の信頼を守る重要な存在ですが、社内では「使えない」「いらない」と見なされてしまうことがあります。

社内から評価されにくい背景

品質保証は、トラブルを未然に防ぐ「守り」の仕事です。

その成果は、何も起こらないことによってしか評価されません。

つまり、問題が起きなかった=何もしていないように見えるという構造になりやすいのです。

現場や営業部門からすれば、「品質保証の指摘が面倒」「工程が増える」「納期が遅れる」といったマイナス面ばかりが目立つこともあります。

このような見えにくさや摩擦により、本来の貢献が正しく理解されないまま“評価されない職種”になりがちです。

他部門と衝突しやすい構造的な理由

品質保証部は、他部署の設計・製造・調達などに対して、「これはNGです」「このままでは出荷できません」とストップをかける立場にあります。

トラブルを防ぐための正当な指摘であっても、相手からすれば“邪魔”に見えてしまうのです。

特に、ルール遵守・客観性・リスク管理を重視する品質保証と、コストや納期を優先する現場・営業では、価値観の違いから衝突が起きやすくなります。

こうした構造的な摩擦が「いらない」「融通が利かない」といった誤解を生んでいます。

品質保証が誤解されやすい本当の原因

品質保証の仕事は、全体を見渡しながらリスクを抑える判断と調整を繰り返すことです。

しかし、「何をやっているか分かりづらい」「結果が数字で見えづらい」と感じる人も少なくありません。

品質保証が強く出すぎると、「現場の事情を無視して口出ししてくる」「細かいことばかり言ってくる」といった印象を持たれることもあります。

つまり、品質保証が本来持っている価値が見えにくく、説明もしにくいという性質こそが、誤解の根本原因となっているのです。

品質保証部が「使えない」と誤解される5つの特徴

ここでは、現場でよく言われがちな「品質保証部が使えない」と思われる要因を5つに分けて解説します。

①対応が遅く、初動が鈍い

品質トラブルが発生しても、初動が遅いと「結局役に立たない」と見なされがちです。

特に製造現場や顧客対応が急を要する場合、対応の遅れは次のような影響を与えます。

- 生産ラインの停止

- 出荷スケジュールの遅延

- クレームの増加・信頼の失墜

スピーディな対応と、社内連携の速さが求められます。

②ルールばかり厳格にしすぎる

品質保証部はルール作りや基準設定も大事な業務ですが、現場の実態を無視した厳しすぎるルールは逆効果です。

- 現場の柔軟性が失われる

- 改善のアイデアが出にくくなる

- 業務全体の効率が低下

「現実に即した最低限のルールをどう運用するか」が問われる場面です。

③マニュアルや手順書が過剰すぎる

手順の標準化は重要ですが、過剰なマニュアル化は混乱の元になります。

細かすぎたり冗長な手順が増えると、

- 作業者の負担が増える

- 手順を守ることが目的になってしまう

- 改善提案が出にくくなる

本当に必要なプロセスか見直し、シンプルで実用的な手順に整理することが求められます。

④「顧客目線」を振りかざしてしまう

「お客様のために」という姿勢は大切ですが、現場の実情を無視して過剰な要求を押し付けると反発を招きます。

たとえば、

- 納期を無視して対策を強行

- コスト度外視での改善要求

といった対応は、社内での信頼を失う原因になります。

⑤他部門の知識が乏しい

品質保証の仕事には、製造・設計・調達など、他部門の業務理解が不可欠です。

品質課題の原因を正確に特定し、効果的な対策を行うには、現場との共通言語を持っていることが重要です。

逆に、

- 技術的な構造に弱い

- 生産の流れを知らない

といった状態では、「使えない」「話が通じない」と評価されても仕方ありません。

品質保証は、単なるチェック役ではなく、現場との橋渡し役としての広い視点が必要なのです。

品質保証部が無能と思われてしまう具体的な7つの理由

品質保証部が「無能」「使えない」と言われてしまう理由には、社内の認識のズレや誤解、そして実際の組織運営上の課題があります。

- 仕事の役割がはっきりしないから

- 必要な知識やスキルが足りないから

- 問題点だけしか言わないから

- 他の部署と連携できていないから

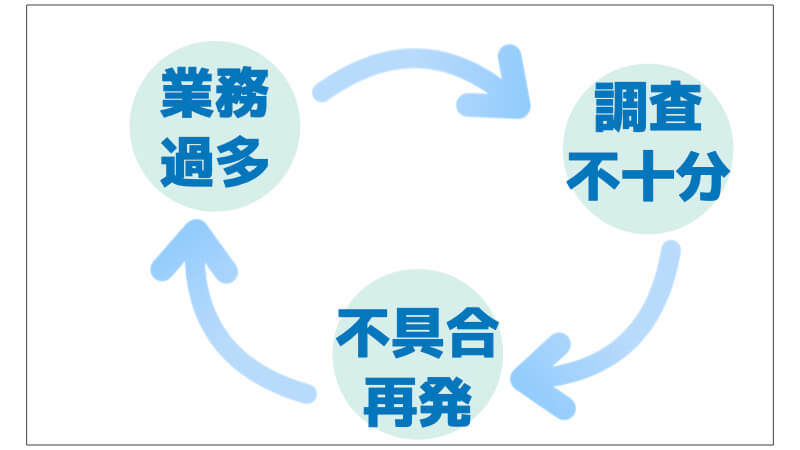

- 仕事が多すぎて対応しきれないから

- 期待されることと現実が違うから

それぞれの理由について見ていきましょう。

仕事の役割がはっきりしないから

品質保証部が「無能」と評価されてしまう原因の一つは、部門としての役割や責任範囲があいまいなことです。

多くの企業では、「品質に関わることはすべて品質保証部の責任」といった誤解があり、本来は製造・設計・調達が対応すべき領域まで求められることがあります。

役割分担が不明確なままでは他部署との摩擦も起きやすく、結果として「結局何をやっているのか分からない部署」と思われるリスクが高くなります。

必要な知識やスキルが足りないから

品質保証では、「製品の構造や図面の読み取り」「製造工程」「ISOやIATFなどの規格」「顧客対応」「リスク分析」まで、幅広い知識が必要です。

しかし現場経験の少なさやスキルの偏りから、他部署に比べて「技術的に浅い」と見られてしまうケースもあります。

問題点だけしか言わないから

問題を指摘するだけで終わってしまう姿勢は、現場や他部署からの反発を招きやすいです。

不具合の原因を伝えるだけではなく、「どうすれば再発を防げるか」「どこを優先的に改善すべきか」まで提案することで、ようやく品質保証としての信頼が生まれます。

問題点だけを指摘しても意味のある改善にはならない

問題点だけを指摘しても意味のある改善にはならない対話や提案を伴わない指摘は、「ただ文句を言っているだけ」と受け取られてしまいます。

他の部署と連携できていないから

品質保証部は、製造、設計、営業、購買など多くの部門と関わります。

しかし、日常的な情報共有や信頼関係づくりが不十分だと、「孤立している部署」と見なされてしまいます。

たとえば、製造現場での不具合を現場と協力せずに独自に進めてしまうと、「現場を理解していない」との印象を与えてしまいます。

仕事が多すぎて対応しきれないから

品質保証部は、不良の再発防止、社内ルールの整備、監査対応、顧客クレームの処理、取引先管理など多くの業務を抱えています。

それらを少人数でこなそうとすると、以下のような状態に陥りがちです。

- 調査不足のまま報告が形だけになる

- 不具合が再発してしまう

- さらに業務が増えて時間がかかる

仕事が多すぎると不具合が多発する悪循環

仕事が多すぎると不具合が多発する悪循環「忙しいのは分かるが、結果が出ていない」と判断されると、やはり「無能」と見なされてしまうのです。

期待されることと現実が違うから

品質保証に対して「全部の品質問題を解決してくれる」「最終的に守ってくれる」といった過剰な期待を持たれることがあります。

しかし実際には、品質保証部は問題を明確にし、関係部署と一緒に改善を進める役割であって、すべてを直接解決する権限やリソースを持っているわけではありません。

このギャップを放置すると、「結局なにもしてくれない」と誤解されてしまいます。

品質保証の仕事内容や、未経験からでも活躍できるコツについてはこちらの記事で解説しています。

実際にあった「品質保証はいらない」と言われた現場体験

これまでに勤めた3社すべてで、品質保証部は「口ばっかり」「現場のことがわかっていない」と言われる場面に何度も直面してきました。

実際に手を動かしているのは製造や設計の現場なので、外からあれこれ口を出されると「分かってないくせに」と思われてしまうのも無理はありません。

ただ、どの部署にもそれぞれの立場があります。

こんなふうに、お互いの意見がぶつかることは珍しくありません。

品質保証は現場で作業をするわけではないため、「現場を知らずに指摘だけしてくる」と思われがちです。

ですが実際に不具合が発生した際、お客さまと直接やり取りし会社の代表として責任を負うのが品質保証部です。

そのため現場や設計の状況を理解しつつ、顧客の視点も踏まえたうえで改善を進めていく必要があります。

品質保証の仕事は単に「問題を見つける」ことではなく、会社と顧客の間に立って信頼を守る橋渡し役でもあります。

その責任の重さを考えれば、現場とのすれ違いがあったとしても、軽く見られるような役割ではないと実感しています。

品質保証部が存在しないとどうなる?想定されるリスクと問題点

品質保証部は、製品やサービスの品質を最終的に社外へ保証する役割を担っています。

ではもし、この部門が存在しなかったらどうなるのでしょうか?

一見すると業務の効率化やコスト削減につながりそうですが、実は大きなリスクが潜んでいます。ここでは、品質保証部がないことで起こり得る3つの問題について解説します。

重大クレームやリコールの未然防止ができない

品質保証部は、不良品や設計ミスを未然に防ぐ「最後の砦」です。

製造現場や設計段階で見逃されたリスクを見つけ出し、市場に出る前に対策を講じる役割を持っています。

もしこのチェック機能がなければ、不具合のある製品がそのまま出荷され、重大なクレームやリコールにつながる可能性が高まります。

実際、品質に関する不具合が発生し顧客からの信頼を失った事例もあります。

リコール対応や製品の回収には大きなコストがかかり、企業イメージの低下にも直結します。

トラブル対応など、重い責任に見合った給与水準かどうかについてはこちらの記事で紹介しています。

社内の品質意識が低下する

品質保証部が存在することで、社内全体に「品質を重視する姿勢」が自然と浸透します。

各部門が「品質保証にチェックされる前にきちんと仕上げよう」という意識を持つことが、結果的に製品全体のレベルを引き上げるのです。

ところが品質保証部がなくなると、品質を守るための基準やルールが社内で共有されにくくなります。

設計や製造の現場で「まあ、これくらいでいいか」といった空気が広がれば、品質問題の再発や見落としが増えるのは時間の問題です。

保証部門の不在は、品質意識の土台を失うことを意味することになります。

顧客対応が場当たり的になり信頼を失う

品質保証部は、不具合が起きたときに顧客とやり取りを行い、会社の代表として責任ある対応をする窓口でもあります。

この役割がなくなると、対応を現場任せにせざるを得なくなり、「誰が説明するのか」「どう対応するのか」が曖昧になってしまいます。

結果として言い訳のような説明になったり、部署ごとに言うことが違ったりと顧客に不信感を与える原因になります。

一貫した顧客対応ができなければ、信頼を失いかねません。

「製品が良い」だけではリピートされず、対応のまずさが口コミや取引停止につながることもあります。

【体験談】実際に感じた品質保証部の必要性

実際に私が経験した中で、「やっぱり品質保証部って必要だな」と実感した出来事があります。

2018年当時勤めていた会社で、ある製品に重大な不具合が発生し顧客にそのまま出荷してしまったことがありました。

最初は営業部門やサービス部門が先方に説明に向かったのですが、なかなか話は収まらず…。

お客様は明らかに激怒しており、信頼を大きく損ねてしまっていました。

このままでは契約破棄や損害請求に発展しかねない状況のなか、品質保証部の課長が直接現地に出向いて対応しました。

原因の特定・再発防止策・社内での是正体制まで丁寧に説明し、報告書も分かりやすくまとめて提出。

結果的にお客様の不満はその場で解消され、「ここまでやってくれるなら安心できる」と逆に信頼を回復できたのです。

もちろんその裏では、関係する製造部門や設計部門への指導も必要でした。

「もう少し丁寧に組み立ててほしい」

「この設計では再発リスクがある」

といった具体的な是正依頼を、品質保証部が中心となって行いました。

クレーム対応は営業任せ…ではなく、会社の代表として品質保証部が前面に立つ責任感を強く感じた出来事でした。

品質保証部は、製品の最終チェックだけではなく、企業としての信頼を守る「最後の砦」でもあります。

お客様と会社をつなぐ最前線に立ち、信頼を築く仕事。それが品質保証部の役割です。

品質保証が無能と言われないために実践すべき改善策5つ

品質保証部が「使えない」「無能」と言われないためには、実践すべき改善策があります。

信頼される品質保証になるには、日々の行動と組織づくりが欠かせません。

①役割と責任範囲を明確にする

品質問題を効率よく解決するには、自部門と他部門の役割を明確に分担することが不可欠です。

たとえば不具合対応では、製造部が「現場対応と初期確認」、品質保証部が「原因分析と再発防止の承認」といったように整理しておくと、責任のなすりつけを防げます。

製造・開発と定期的なすり合わせの場を設けることで、現場の認識ずれも解消されます。

②問題解決力・判断力を鍛える

品質保証部が現場から信頼されるには、具体的な改善提案を示せるスキルが必要です。

問題を「指摘」するだけでなく、「どうやって解決するか」を提示できるかが信頼の分かれ目です。

そのためには、工場や設計現場を実際に訪れ、作業内容や工程を理解する姿勢が求められます。

現場感を持った改善案は、現実的かつ効果的で、現場からの受け入れもスムーズになります。

③他部署と日常的に連携する仕組みを作る

品質保証は、単独で完結する仕事ではありません。設計・製造・調達など他部門との連携が命です。

たとえば、開発初期段階から品質保証部が関与することで、後戻りや手戻りを減らせます。

また、月1回などの品質ミーティングを通じて、部門間の共通課題を共有すれば、連携の質も上がります。

④業務の優先順位を明確にし効率化する

業務が煩雑になりがちな品質保証部では、業務の優先順位付けと業務フローの効率化が不可欠です。

BIツールなどのIT技術を活用すれば、データ分析や報告業務の効率化が可能になります。

それにより、エクセル管理や手作業にかかる時間を削減し、品質改善に注力する余力を作れます。

さまざまなデータを集計・分析し、見える化するツール。例:Power BI、Tableauなど。

⑤品質保証の重要性を社内に啓蒙する

品質保証部が正しく機能するには、社内全体の品質意識を高めることが欠かせません。

そのために、各部署に対する品質教育や定期的な研修の実施が有効です。

たとえば、設計者には「設計段階での不具合潰し込み」、製造には「チェック基準の徹底」といった教育を行うことで、品質保証任せではなく、全社で品質をつくりこむ体制が整います。

問題解決力を活かし、品質保証としてキャリアアップを目指すための戦略はこちら

信頼される品質保証部に共通する特徴とは?

品質保証部が「頼れる存在」と思われるには、ただ知識があるだけでは不十分です。

実際に現場で機能していた品質保証部には、共通する特徴がありました。ここではその中でも特に重要な3つを紹介します。

①効率と品質のバランスを取る調整力

有能な品質保証部は、業務効率と品質レベルの両立をうまく図っています。

極端に厳しい基準で現場の負荷を増やしたり、逆に甘くしてトラブルを招くこともなく、実行可能な範囲で最適なルール設計を行います。

たとえば、チェックリストを形だけでなく「必要最低限かつ本質的」な内容に絞ることで、現場の理解と協力を得ながら品質を担保していました。

②顧客と自社のバランスを見極める力

品質保証部は、顧客の立場に立つだけでなく、社内の現実やリソースにも目を向ける調整役としての役割も担っています。

たとえば、「納期が厳しい中でも最低限この検査は必要」と現場と交渉したり、顧客に対しても現実的な対応案を提示することで信頼を築いていました。

こうした対応には、品質だけでなく生産・設計・購買など他部門の知識も必要です。

幅広い視点で判断できる品質保証部は、社内外から高く評価されやすいです。

③優先順位をつけてリソースを集中させる判断力

品質保証の業務は幅広く、すべてを同時にこなすのは現実的ではありません。

そのため、定量的なデータに基づき、優先順位を明確にして取り組むことが重要です。

たとえば、過去1年間で不良の流出がゼロだった検査工程にかけていたリソースを見直し、問題が多発している工程へ集中するといった最適化が行われていました。

こうした判断ができると、限られた人員でも品質改善のインパクトを最大化できます。

品質保証部が信頼されるには、「知識がある」だけでなく、「現場と調整できる力」「冷静な判断」「実行力」など、実務に根ざしたスキルと姿勢が求められます。

今後の品質保証に必要なスキルと仕事の進め方

これからの製造業では、従来のチェック業務だけでは品質保証は務まりません。

デジタル化・グローバル化が進む中で、品質保証部にも新たなスキルと柔軟な対応力が求められています。

ここでは、今後活躍できる品質保証人材に必要な能力と仕事の進め方について解説します。

デジタル技術・データ活用のリテラシー

品質保証の業務には、今後ますますデジタルスキルが欠かせません。

センサーやIoTから得られる膨大なデータを分析し、AIによる異常検知や傾向分析を行う企業が増えています。

そのため、ExcelやBIツール、AI分析の基礎など、ITリテラシーの高い人材は製造現場で非常に重宝されます。

単なる検査やルール管理だけでなく、「データで語れる品質保証」が今後のスタンダードになるでしょう。

論理的に説明できるコミュニケーション力

品質保証は現場・設計・営業・顧客など、社内外との調整業務が非常に多い部門です。

そのため、単なる報告・連絡ではなく、「なぜ必要か」を論理的に説明できる伝える力が重要です。

とくにトラブル対応や工程改善において、現場の実情をふまえながら共感し、建設的な提案ができる人は信頼されやすくなります。

また、言いっぱなしにならず、改善のゴールまで伴走する姿勢も求められます。

ISOや統計的手法など専門知識の習得

品質保証のプロとして、ISO(国際標準)やQC手法などの知識も身につけておく必要があります。

とくに製造業では、統計的手法を活用した工程管理(SPC)や品質評価が重視される傾向にあります。

実務でよく使われる手法には、次のようなものがあります。

- パレート図(重要課題の特定)

- 特性要因図(原因分析)

- 散布図・ヒストグラム(傾向・ばらつきの把握)

- 管理図(工程の異常検知)

こうした知識を実務に活かせる人はまだ少ないため、差別化しやすく、転職市場でも高く評価されます。

DX化・グローバル対応を見据えた業務改善

品質保証の役割は、今や単なる社内監査や不具合対応だけではありません。

製造拠点の海外展開やグローバル調達が進むなかで、多拠点・多言語環境でも対応できる柔軟性が必要です。

また、業務の効率化も避けては通れないテーマです。

たとえば、クレーム対応や不良管理をすべてExcelで手作業していると、スピード・正確性ともに限界があります。

BIツールやクラウドを活用した仕組みづくりを進めることで、品質保証部は改善提案型の部門へと進化できるのです。

今後の品質保証では、「測定する人」から「改善と提案ができる人」へのシフトが求められています。

技術と人間力を兼ね備えた品質保証人材こそ、これからの製造業を支える存在です。

今の職場にとどまるべき?品質保証として働き続ける判断軸

「今の会社にこのままいていいのだろうか」「品質保証の仕事をこの職場で続けるべきか…」

そんなモヤモヤを感じたとき、勢いで退職する前に、いくつかのポイントで現状を整理してみましょう。

①部署間の連携や協力体制はあるか?

品質保証は一人では完結できない仕事です。製造・開発・営業との協力体制が整っているかが大きな判断材料になります。

たとえば、現場での不具合が発生したとき、すぐに関係部門が集まり、建設的に再発防止を考えられる環境かどうか。

部署間で責任を押し付け合っているような組織であれば、あなた一人で改善を進めるのは非常に困難です。

共通の目標(高品質な製品づくり)を部署横断で共有できている会社であれば、今後も品質保証のキャリアを伸ばせる環境だといえるでしょう。

②現場や上司のサポート体制はあるか?

品質保証部門は、不具合発生時にプレッシャーのかかる仕事が多いのも事実です。

そのような場面で、上司や同僚がしっかりサポートしてくれるかも大切なポイントです。

- 不具合が出ても「またか」と他部署に丸投げされる

- 現場を1人で抱え込み、精神的・物理的に追い詰められる

- 品質トラブルが起きても会議が開かれず、改善の習慣がない

こうした会社では、いくら自分が頑張っても限界があります。

仕事の責任だけが重く、改善できない状況が続けば、心身ともに消耗してしまうリスクがあります。

③企業の方針が「顧客志向」になっているか?

企業文化や方針も重要な判断材料です。

顧客満足を重視する会社かどうかは、品質保証のやりがいにも大きく関係します。

クレームやトラブルに対しても、会社全体で向き合おうとする風土があれば、品質保証の役割も明確になります。

反対に「売れればいい」「納期優先」の空気が強すぎる場合、品質を保つのが難しくなります。

④働き続ける価値がある会社か?

どんなに優れたスキルを持っていても、改善意欲のない組織では成長も評価もされません。

もしあなたが「やる気が空回りしている」と感じているなら、それは会社の体質によるものかもしれません。

会社の価値観と自分の仕事観に大きなズレがある場合、いくら頑張っても成果につながらず、評価も上がりにくいのが現実です。

⑤思い切って転職という選択も視野に

もし今の職場が「変わる兆しがない」と感じるなら、転職を前向きに検討するのも一つの選択です。

近年は品質保証職のニーズも高く、製造業に特化した転職エージェントも数多く存在します。

給料が上がらない、人間関係が悪い、改善提案が通らない…。

そんな環境にずっと身を置くよりも、あなたの価値を認めてくれる会社へ一歩踏み出す方が、キャリアを前に進めることが必要なときもあります。

品質保証として働き続けるか、別の道を選ぶか。

その答えは人それぞれですが、あなた自身が納得できる環境であることが何より大切です。

いまの会社を冷静に見つめ直し、必要であれば転職活動をスタートしてください。

転職を視野に入れる場合は、製造業に強い転職エージェントの活用がおすすめです。詳しくはこちら

転職するならどんな会社を選ぶべきか?

今の職場で「このままでいいのか?」と感じたとき、転職は大きな選択肢になります。ただし、勢いだけで動くと、また同じ悩みにぶつかる可能性もあるため、転職先の選び方が非常に重要です。

品質保証職が注目すべき会社の特徴

- 部署間で協力し合う体制がある

品質保証は単独では成果を出せません。設計・製造・営業などと本音で話し合える職場かどうかがカギになります。 - 品質向上に前向きな社風

不具合やクレームに真摯に向き合い、改善に力を入れている企業は、働く側のやりがいも大きくなります。 - トップが「品質は経営」と考えている

経営層が品質の重要性を理解していれば、品質保証部の立場や予算も安定しやすく、ムリな対応を強いられることも少なくなります。 - 現場を尊重し、業務改善に取り組む

ルールや仕組みだけでなく、実際に働く現場の声を取り入れて改善を進めている企業は、長く働きやすい環境が整っています。

求人票や面接で見抜くポイント

求人票だけでは見えにくい部分もあるため、転職エージェントに相談しながら情報を集めるのが効率的です。面接時には以下のような質問も有効です。

- 品質不具合が出たときの対応フロー

- 部署間の連携体制や、定例ミーティングの有無

- 品質に対する社内評価(売上重視か、顧客満足重視か)

働きやすい環境は、人間関係や制度以上に、会社の価値観が自分と合っているかが大きな決め手になります。

製造業でキャリアを続けたい人へ|転職はエージェントの活用がカギ

もし「このまま今の職場で働き続けるのは厳しい」と感じたら、製造業に特化した転職エージェントを活用するのが効果的です。

品質保証の仕事は専門性が高く、企業ごとの求める人物像も異なります。だからこそ、業界に詳しいエージェントを活用することで、あなたの経験を活かせる企業と出会いやすくなるのです。

実際、私自身も転職活動ではエージェントのサポートに助けられました。非公開求人や書類の添削、面接対策まで、プロに相談できるのは大きな安心材料です。

「今の会社では限界を感じる」「もっと働きやすい職場を探したい」

そう思った方は、以下の記事で製造業・品質保証に強い転職エージェントをまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。

まとめ|品質保証部は無能でも不要でもない。求められるのは進化と連携

品質保証部は、製造業において品質を守る「最後の砦」です。

現場との連携や改善提案、顧客対応まで幅広く関わる重要なポジションであり、今後はデジタル技術や論理的な説明力も求められます。

働き方に悩んだら、自分の会社が協力体制を持ち、品質向上に前向きかを見極めましょう。

転職を考える場合は、品質保証の役割を重視する会社を選ぶことが、長期的なキャリア形成につながります。

\品質保証におすすめの転職サービス/

良い求人はすぐ無くなるのでお早めに