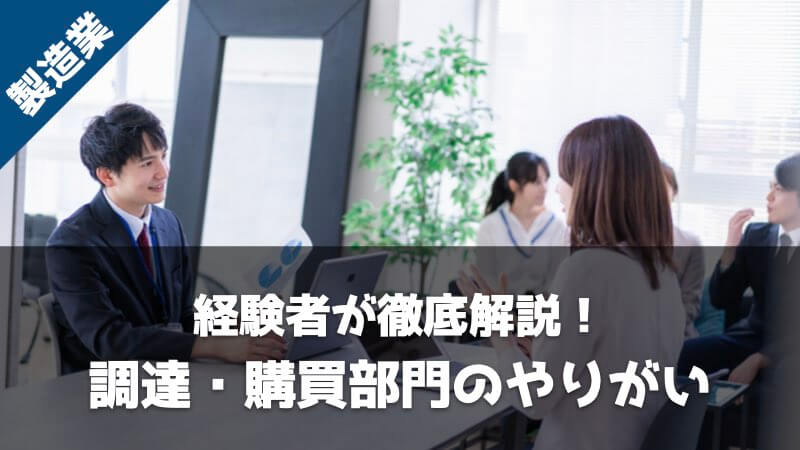

「調達・購買部門は評価されにくい」

「いらない部署だと言われた」

メーカーで働いていると、調達部門は不要だという声を耳にすることがあります。

しかし、実際に10年以上この仕事に携わってきた経験から言えるのは、調達・購買は「目立たないだけで重要な存在」だということ。

会社の利益に直結し、時には全体を動かす力を持つ、いわば縁の下の力持ちです。

この記事では、「いらない」と思われがちな調達・購買部門の本当の価値や、転職で年収アップやキャリアをどう築けるか、実体験をもとにお伝えします。

- 購買は不要どころか重要な役割がある

- やりがいを得られる場面が多い

- 企業次第で年収や働き方が大きく変わる

- メーカーにおける調達・購買部門の仕事内容とは?

- 調達・購買部門がいらないと思われている理由3選

- 本当は必要!「いらない」と言われる調達部門が実は企業を支えていることは?

- メーカーで調達・購買が“花形”と呼ばれる理由

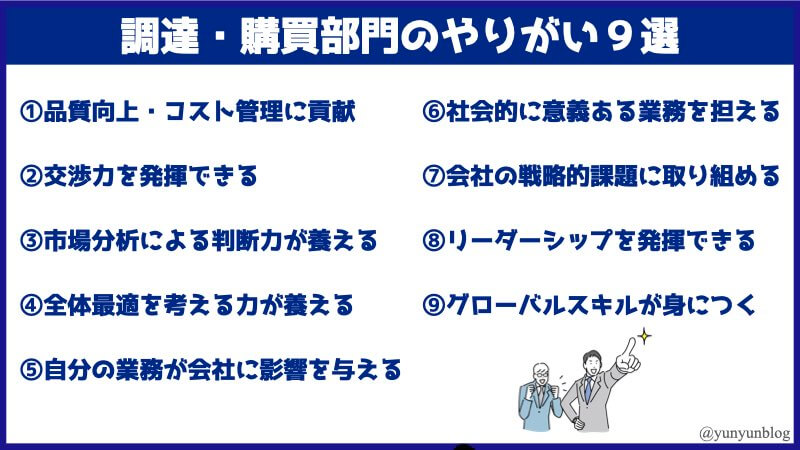

- 製造業における調達・購買部門のやりがい9選

- 【体験談】調達・購買で特に感じたやりがいとは?

- 調達・購買部門がおすすめな人とそうじゃない人

- 【実体験】やりがいのある調達・購買部門に向いてる人

- 実際に調達・購買部の仕事がつらくて大変だったこと

- 購買・調達部で身につくスキルとは?

- 購買職に転職して年収はどう変わる?実例と転職前後の比較

- 将来性とキャリアの広がり|転職や年収アップは可能か?

- 筆者が調達部門にいたある1日の実際の流れ

- 購買部・調達部でキャリアアップを目指す方法とは?

- 調達・購買部門の転職なら専門エージェントを活用

- よくある質問(FAQ)

- まとめ

メーカーにおける調達・購買部門の仕事内容とは?

調達・購買部門には主に次の7つの業務があります。

調達・購買部門は、自社製品に必要な部品などを購入する重要な役割があります。

具体的に仕事内容を見ていきましょう。

①取引先の与信評価や新規開拓

調達・購買部門では、信頼できる取引先か確認するために「与信評価」を行います。

信頼できる取引先を選定することで、トラブルを未然に防ぎ、安定した調達ができます。

- 品質が安定していること

- 価格が適正であること

- 納期を守る能力があること

- 会社の規模や安定性を確認する

- 長期的な関係を築けるか

いまのサプライヤーだけでなく、より良い条件の新規取引先を探すことで、コスト削減や品質向上を目指せます。

②発注内容の確認

まずは製品に必要な材料や部品について、設計や生産管理の手配リストに間違いがないか注意しながら発注内容を確認します。

- 数量

- 納期

- 仕様

- 購入先 など

発注内容が正確でないと、後工程でのトラブルや納期遅れにつながるので、しっかりチェックしないといけません。

③見積もり依頼

発注内容が決まったら、次は見積もり依頼を行います。

見積もり依頼とは、取引先に対して価格や納期の回答を求めること。

1番コストパフォーマンスが良い条件を見つけるため、価格・品質・納期・保証などを総合的に判断します。

④取引先との価格交渉

見積もりを受け取った後は、取引先との価格交渉が始まります。

企業の利益に直結するため、なるべく安い価格で交渉しないといけません。

ただし、長期的な関係を築くため、単に値下げを求めるのではなく、お互いにとってメリットのある取引条件を探ることが大切です。

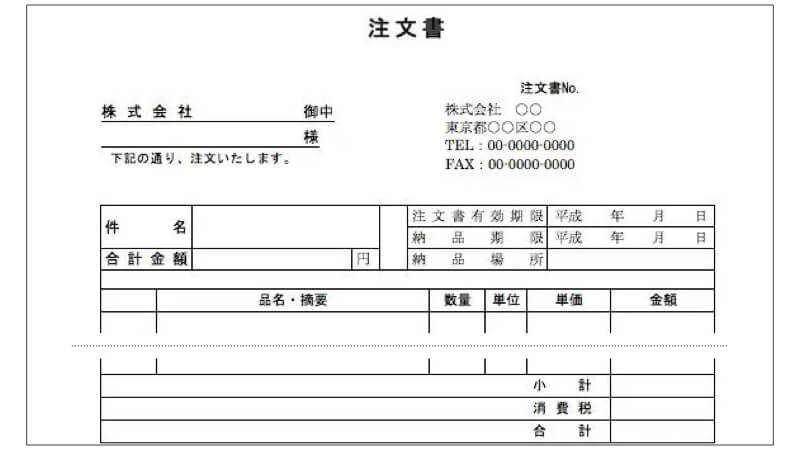

⑤価格決定後の発注作業

価格が決定したら、注文書を発行します。

注文書には取引先へ価格や数量、希望納期などが含まれます。

注文書のイメージ図

注文書のイメージ図⑥工程に合わせた細かい納期調整

製造現場の工程に合わせて、細かい納期調整を行うのも購買部門の重要な仕事です。

たとえば、生産が1週間早まったら、そのぶん納入時期も前倒しして調整しないといけません。

生産ラインがストップしないように納期を守る必要があります。

⑦受け取った証明となる検収処理

注文した部品や材料が届いたら「検収処理」を行います。

これは、納入されたものが注文通りの仕様と数量であるか、現品をみて確認する作業です。

検収が完了すると、正式に受け取ったことになり、取引先へ支払い処理されます。

調達・購買部門がいらないと思われている理由3選

調達部門が要らないと思われる理由は次の3つです。

目に見えにくい仕事だから

調達部門は、商品の購入や契約を行う仕事が中心ですが、他の部門に比べて普段の業務が他の社員から見えにくいことが多いです。

たとえば、営業だと売り上げが立てば頑張りが見えやすいですし、製造であれば製品が目の前で出来上がっていくのではっきり見ることができます。

しかし、調達部門のような事務系の仕事だと「何をしているのか分からない」と感じられてしまうことがあります。

コスト削減がすぐ実感できないから

購買部門はコストを抑えながら必要なものを手に入れる重要な役割を持っていますが、コスト削減の効果はすぐに見えないことが多いです。

『本当だったらこれだけお金がかかるのに、実際はこれだけの費用で作れた!』という計算をわざわざしないと周りの社員には分からないのです。

そのため、「調達の仕事がなくてもコストは削減できるのでは?」と思われることがあります。

自動化で代わりが効くと思われるから

発注や検収といった事務仕事はどんどん自動化されています。

そのため、「調達部門はなくても他の方法で対応できる」と考えられることがあるのです。

SNS上でも次のような意見が見られます。

弊社、購買部いらないからいっそなくそう

— ɐdɐd¯ɐʇɐʍnʞ (@Kuwata_Papa) December 18, 2018

購買部は不要

— キャロメモ垢 (@kyaro_memo) August 9, 2021

しかし、実際は調達・購買部門は会社にとって大事な役割を持っています。

筆者の経験をベースに詳しく見ていきましょう。

本当は必要!「いらない」と言われる調達部門が実は企業を支えていることは?

企業を支えている3つのことを紹介します。

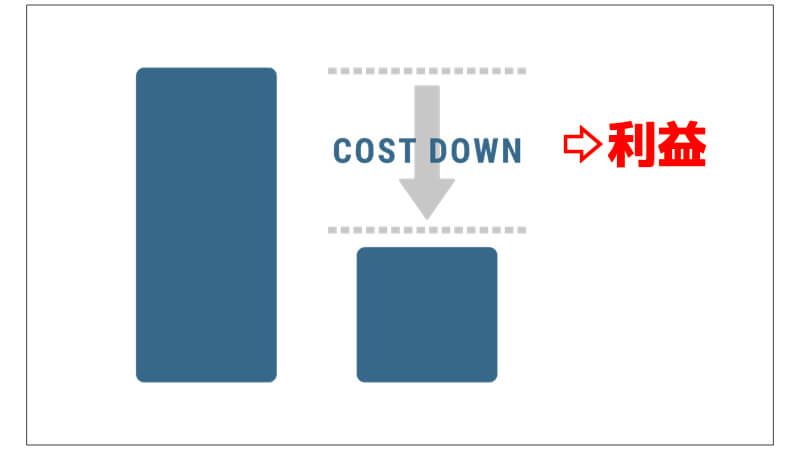

コスト削減による利益確保

調達部門の大きな役割の一つに、コストダウンがあります。

自社製品をできるだけ安く生産するために、調達部門ではコストを削減することが非常に重要な業務になっています。

たとえば複数の取引先から見積もりをもらって、一番コストがかからない取引先を選んだりします。

コストダウンができれば、もし売り上げが伸びていなくても営業利益を確保できるため、経営を支えることができるのです。

リスクを管理し生産を安定化

コスト削減だけでなく、企業全体の「リスク管理」にも大きく貢献しています。

たとえば1つのサプライヤーだけから買うと、供給不足や価格の変動、品質問題が発生したとき大きなリスクを抱えることになります。

そのため、複数のサプライヤーから購入するように並行発注したり、あらかじめリスクを考えて緊急時に対応できるよう最低限の在庫を確保します。

調達部門は地震や災害などのトラブルにも柔軟に対応している部署なのです。

サプライチェーンによる生産協力

サプライチェーンとは材料や製品がお客さんの手に届くまでの全体の流れを言い、調達部門は特に材料を仕入れてから自社製品が出来上がるまで大きく関わっています。

たとえば、サプライヤーからの納品が遅れると製造がストップし製品が作れなくなってしまいますし、納品が早すぎても在庫を抱えて保管場所を圧迫してしまいます。

そのため発注した部品を工程ピッタリに納入させることで無駄な在庫を減らすことができるんです。

客観的には分かりづらいものの、調達部門はこうした業務によって会社の経営を支えているのです。

メーカーで調達・購買が“花形”と呼ばれる理由

調達部は原価に大きく影響して利益に直結するので「会社の花形」と呼ばれることもあります。

具体的にポイントを見ていきましょう。

会社の利益に直接貢献できる

調達・購買部の最大の魅力は、会社の利益に直接貢献できることです。

コスト削減を通じて、会社全体の利益率をアップさせることができます。

コストダウンした分がまるまる利益になる

コストダウンした分がまるまる利益になるたとえば、材料費を数パーセント削減するだけで、生産量によっては数百万〜数千万ほど利益が変わります。

コストダウンする努力が利益アップの結果に結びつく実感があります。

交渉のスキルが磨かれる

調達・購買部では、取引先との打ち合わせが毎日のように行われます。

そのため交渉力が自然と身につき、コスト削減や取引条件の改善につながり、会社にとって大きなメリットを生み出せるようになります。

- 価格交渉

- 納期調整

- 不具合品の保証 など

交渉はどの会社でも活かせるスキルですので、あなたの市場価値を上げることができます。

グローバルに活躍するチャンスがある

現代では多くのメーカーがグローバル市場に展開しています。

海外のサプライヤーとの取引や国際的な市場調査が求められることが増えているため、英語力や異文化理解が重要になります。

海外出張や現地での交渉を通じて、国際的なビジネススキルを磨くことができるのは大きな魅力です。

製造業における調達・購買部門のやりがい9選

一般的に言われる調達・購買部門のやりがいについてご紹介します。

①品質向上・コスト管理に貢献

製品を作るために必要な材料や部品などを調達することが、購買部門の主な仕事です。

この仕事を通じて、製品の品質向上や生産性の向上、コスト削減に貢献することができます。

製造業では『Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)』の頭文字を取って、QCDが重要だと言われます。調達業務ではそれら全てに携わることができるのです。

②交渉力を発揮できる

材料や部品を調達するために、取引先と交渉することがあります。

そのため、交渉力やコミュニケーション能力が必要となります。

③市場分析による判断力が養える

購買部門では、市場調査や競合分析、品質管理などの業務を行います。

この仕事を通じて、ビジネスセンスや判断力を養うことができます。

また、競合他社がどのような材料や部品を扱っているのかを分析することで、自社がどのように差別化するかを考えることができます。

④全体最適を考える力が養える

そのため、物流や生産管理などの他部門との連携が不可欠であり、企業内のシステムやプロセスを理解し、全体最適を考える力が求められます。

⑤自分の業務が会社全体に影響を与える

購買部門は、製品の原材料や部品を調達することで、企業の生産に欠かせない役割を担っています。

そのため、調達部門の業務が企業の成長戦略に直結することが多くあります。

また、製品の新規開発や新市場進出に伴い、新たな調達先を開拓することも調達部門の役割の一つです。

自分の業務が企業全体に与える影響を実感することができ、やりがいを感じることができるでしょう。

⑥社会的に意義ある業務を担える

現代では、企業に対して社会的責任を求める声が高まっています。

そのため、企業がCSR(Corporate Social Responsibility)を遵守することが求められるようになりました。

調達部門も例外ではありません。

⑦会社の戦略的課題に取り組める

企業の存続には常に新しい商品・技術の開発が必要です。

購買部門は、製品に必要な部品や素材の調達先を探し、新しい商品・技術の開発に必要な調達先の開拓に貢献することができます。

これらの課題に取り組むことで、企業の成長に寄与することができます。

⑧リーダーシップを発揮できる

購買部門は、物流や生産管理などの他部門と密接に連携する必要があります。

それには、チームワークやリーダーシップなどのコミュニケーション能力が必要です。

⑨グローバルスキルが身につく

現代の製造業はグローバル化が進んでおり、海外取引先との交渉や契約締結などの業務が増えています。

これに対応するため、国際的なビジネススキルが求められます。

グローバル化によって海外の調達先の開拓や海外展開にも取り組むため、国際的なビジネススキルを身に付けることができます。

以上のように購買部門は、企業の発展にとって欠かせない役割を果たしています。

【体験談】調達・購買で特に感じたやりがいとは?

実際に僕が業務を担当してみて、特に感じたやりがいを5つ紹介します。

それでは詳しく見ていきます。

①価格交渉が自社の利益に直結する

調達部の価格交渉によって購入価格を下げることができれば、その分ダイレクトに利益が増えることになります。

利益(営業利益)は売値(総利益)から原価を引いた金額

利益(営業利益)=売値(純利益)ー原価

売値(純利益)を上げてもらうのは営業部門にお任せして、調達部門の仕事はこの原価をいかに減らせるかが重要になります。

そこで利益を確保するために調達部門の価格交渉力が必要になってきます。

売値が低下しても原価を抑えることができれば利益は確保できます。

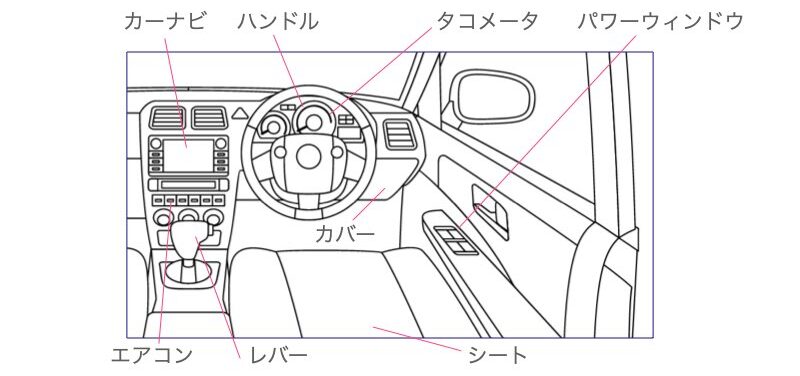

②ものづくりに携わることができる

製造業にとって調達部品は生命線です。

たとえば運転席周りだけ見てみてもたくさんの部品があります。

- シート

- ハンドル

- パワーウインドウ

- タコメーター

- レバー

- シートベルト

- ボルトナット類など

車両の部品例

車両の部品例これらを漏らさず手配し納期通りに検収をあげることによって会社の生産が支えられています。

③下請法や契約に詳しくなれる

中手〜大手の調達部門になると、取引先の資本金が少ない場合は下請法が適用されます。

〜下請法とは〜

親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。(引用:公正取引委員会)

たとえば資本金3億円以上の企業は3億円以下の企業に対して優越的地位の濫用が起こらないよう厳しく法律で決められています。(他にも資本金1000万円の場合などいろんな条件があります。詳しくはこちら)

実際に業務をしていくと注文書や基本契約書に細かい条件を目にすることがあります。

〜基本契約書とは〜

継続して取引するときの項目をまとめた契約書です。具体的には下記の項目が記載されています。

- 契約当事者の情報

- 契約の目的

- 契約期間

- 支払い条件

- 納期と履行義務

- 保証または保証事項

- 権利と義務

- 秘密保持契約(NDA)

- 契約解除条件・・・など

通常業務を行う中でこのような法律に詳しくなることができます。

④輸入業務に詳しくなれる

海外から部品を調達する場合、輸入業務に必要な知識をつけることができます。

国内の運送とは違い、保証や渡すタイミングなどが明確に分かれた契約になっています。

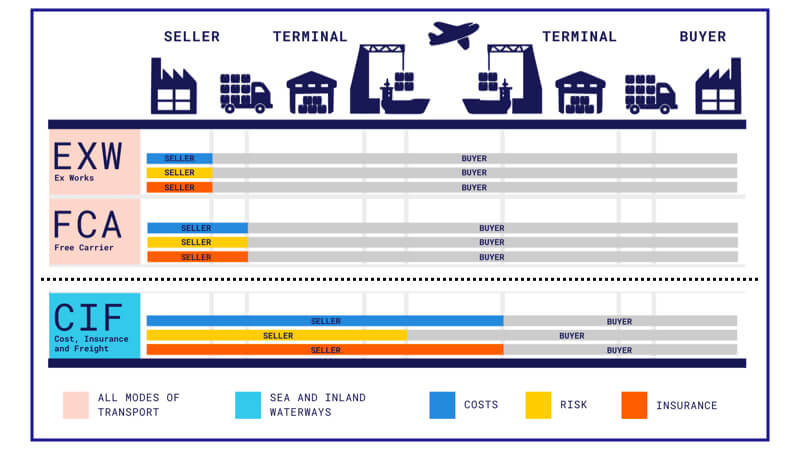

(引用:SHIP HUB)

これはインコタームズという貿易に関する条件です。

輸入という作業だけとってみても、コスト・リスク・保険をどちらがどこまで負担するかが契約によって細かく分かれています。

より深く知識をつけていけば通関士といった資格も取得可能です。

⑤英語スキルが上がる

海外メーカーと交渉する際は英語力が必要になります。

英語が不安だと思う方も、実際の業務をやっていくうちに慣れますので自信をつけていけます。

もし転職することになっても、そういったスキルはかなり強い武器になりますね。

調達・購買部門がおすすめな人とそうじゃない人

調達・購買部門の仕事は、会社の利益を守り、品質を確保する重要な役割を果たします。

ここでは、この職種がどんな人に向いているのか、逆にどんな人には向いていないのかを詳しく掘り下げて解説します。

おすすめな人

調達・購買部がおすすめな人は次の通りです。

数字やデータの分析が好きな人

調達・購買の仕事は数字であふれています。

たとえば、複数のサプライヤーからの見積もりを比較し、価格を比較するのが日常的な仕事です。

- 過去からどれくらい価格が変更されたのか?

- 単価がどう違うのか?

サプライヤーから見積書を受け取ったときに、こういった分析を楽しめる人は非常に向いています。

交渉やコミュニケーションが得意な人

調達・購買部門では、社内外の多くの人と関わる機会があります。

特に、サプライヤーと価格や納期を交渉する場面では、相手の立場を理解しつつ、自社の利益も守るバランス感覚が重要です。

交渉が得意で、相手との信頼関係を築くことが好きな人には非常にやりがいを感じられる仕事です。

社内でも他部署との連携が必要なため、チームワークを大切にする姿勢が活かせます。

細かい作業を丁寧にできる人

調達・購買部には、契約書の内容を確認したり、発注書や請求書の管理を行ったりと、細かい業務が多いのも特徴です。

一つのミスが大きなトラブルにつながる可能性があるため、正確さと丁寧さが求められます。

新しいことに挑戦するのが好きな人

調達部では、新規のサプライヤーを開拓する機会や、新しい部品の生産依頼など、今までの取引を変える挑戦が求められます。

これは、競争力のある価格やより良い品質を追求するために必要なのです。

ものづくりに興味を持ちつつ、新しいアイデアを試し、柔軟に対応しようとする姿勢がある人にはぴったりの仕事です。

おすすめじゃない人

調達・購買部がおすすめじゃない人は次の通りです。

交渉や人とのやり取りが苦手な人

サプライヤーとの交渉や、他部署との連携は、調達・購買部門の仕事の重要な部分です。

人とのやりとりが苦手だと毎日ツラく感じてしまいます。

おしゃべり好きでなくても問題ありませんが、問題を解決しようとするコミュニケーション能力が必要です。

急な対応が苦手な人

取引先からの納期遅延や、急な市場価格の変動など、突発的な問題が発生することは珍しくありません。

こうした状況に柔軟に対応できないと、ストレスが溜まってしまいます。

出張やトラブル対応が少なく、ルーティン作業を好む人にはおすすめできません。

【実体験】やりがいのある調達・購買部門に向いてる人

中小企業から大企業までの経験から、調達部門に向いてる人の特徴を挙げます。

〜調達・購買部門に向いてる人の特徴〜

では詳しく見ていきましょう。

普段から安い買い物を心がける人

購買業務は「どれだけ安く買えるか」がポイントです。

そのため普段からコストダウンの意識を持った人が非常にマッチします。

安く買う癖のある人へかなりおすすめしたい部署です。

数字や計算に強い人

取引先から提出される見積書は正確に読み取れなければなりません。

従来からこそっと値上げされてる可能性も0ではないからです。

例えば『人件費の影響で値上がりしている』とよく聞きますが、どの国でどれほどの給料で何名ぐらいの工場なのか、計算する必要があります。

取引先にもメリットのある交渉ができる人

価格交渉は頭ごなしに「安くしろ!」というものではありません。

それでは取引先が一方的に我慢することになり、長いお付き合いができないからです。

例えば、『年間発注量を〇〇ほど増やすから発注ロット単価を安くして欲しい』といった交渉は有効です。

お互いが納得できる落とし所を見つける必要があります。

レスポンスが早い人

調達・購買部門に限りませんがレスポンスが早い人ほど向いています。

部品の調達が遅れたら自社製品が作れませんよね。

クイックレスポンスが求められる部署になります。

常に危機感を持って働ける人

部品がないと自社製品は作れません。

安定した供給を実現させるため、常にリスクを考える必要があります。

たとえば、『取引先が災害で部品供給が間に合わない!』なんてことになったら一大事です。

取引先と一緒に供給可能数を調べ、必要に応じて他者へ並行発注しなければなりません。

いつもアンテナを高く張らないと大問題になってしまいます。

実際に調達・購買部の仕事がつらくて大変だったこと

調達・購買部は、企業にとって大切な部門ですが、日々の仕事にはさまざまな難しさがあります。

ここでは、よく直面する「交渉」「トラブル対応」「多忙さ」について説明します。

交渉の難しさとプレッシャー

調達・購買部の中心的な業務は、サプライヤーと条件を交渉することです。

これはただ単に価格を安くするだけでなく、品質や納期といった要素も含めた全体的な条件をまとめる必要があります。

特に、双方が納得できる妥協点を見つけることは簡単ではありません。

また、会社の利益に直結するため、失敗が許されないという緊張感もあります。

トラブルへの迅速な対応

調達・購買部では、予期せぬトラブルが発生します。

たとえば、急な材料不足やサプライヤーの納期遅れといった問題が起こります。

こうした状況に冷静に対処し、すぐ解決策を見つけることが求められます。

現場が滞らないよう迅速な判断が必要とされるため、対応力が試される瞬間が多くあります。

多忙さと責任の重さ

調達・購買部には、価格交渉・発注・納期調整など、さまざまなタスクを同時にこなさなければなりません。

さらに、他の部署との連携や海外サプライヤーとのやり取りもあり、忙しさを感じることが多いです。

また、会社の財布を握っているため、失敗が許されないというプレッシャーがあります。

こうした責任の重さが、調達・購買部の仕事の難しい要因です。

購買・調達部で身につくスキルとは?

購買・調達部で身につくスキルは、主に4つあります。

交渉力

購買・調達部の仕事では、サプライヤーとの交渉が毎日のように行われます。

たとえば、価格を下げたい交渉をするときは次のようにします。

- ボリュームディスカウントする

- 仕様を変更する

- 複数の取引先から相見積もりをとる

そのほかにも、納期を短縮したり、新規部品の依頼といった交渉もあります。

こうした交渉力が磨かれることで、会社の売り上げや利益につながります。

調査・分析力

市場の動向や価格の変化を正確に把握するためには、調査・分析力が重要です。

なぜなら最適なタイミングで材料を購入し、無駄なコストを避けることができるからです。

こうしたスキルによって、変化の早い世の中にも柔軟に対応できるようになります。

コミュニケーション力

購買・調達部では、他部署やサプライヤーとのやり取りが欠かせません。

たとえば、サプライヤーから買っているある部品が生産中止になり、その代替品の形状やスペックが少し違うことがあります。

その代替品を使っても本当に問題ないのか、設計部門や品質保証部門と打ち合わせを行わないといけません。

社内・社外の関係者と協力しながら、問題を解決することで対応力が身についていきます。

スケジュール管理能力

調達・購買の仕事では、材料が必要なタイミングに間に合うよう、発注と納品のスケジュールをしっかり管理する必要があります。

ちゃんと管理することで、納期の遅れを防ぎ、材料不足を避けることができます。

部品が足らないと作業が進まない

部品が足らないと作業が進まないたとえば、突発的に生産工程が変更されたときにすぐサプライヤーと納期調整をして納期遅れを防げます。

安定した生産を支えるため納期に対して危機意識が高まります。

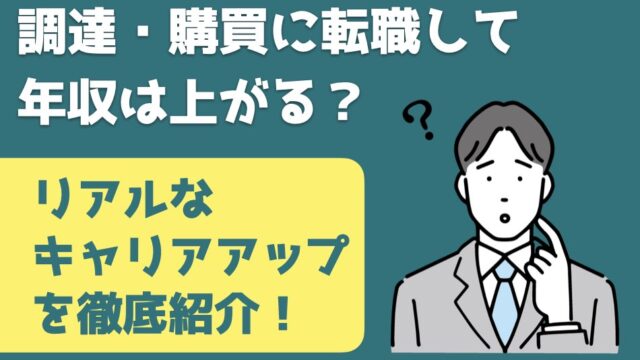

購買職に転職して年収はどう変わる?実例と転職前後の比較

調達・購買職は、企業規模や評価制度によって年収に大きな差が出る職種です。

実際に転職を経験した身としても、転職先の選び方によって待遇が大きく変わることを実感しています。

たとえば僕の場合、20代後半まで中小メーカーで勤務し、

残業90時間で年収は350万円程度でした。

しかし転職後は、残業が月20時間ほどに減り、年収は800万円近くまで上昇しました。

このように、調達職は以下のような要因で年収が変動します。

- 企業規模(大手か中小か)

- 評価制度(成果が評価されるか年功序列か)

- 製品単価(部品メーカー or 完成品メーカー)

- 管理職ポストやプロジェクト責任の有無

以下に、一般的な企業規模別の年収目安と特徴を整理しました。

| 企業規模 | 想定年収 | 特徴 |

|---|---|---|

| 中小メーカー | 350万〜500万円 | 属人的な働き方が多く、残業が多い傾向 |

| 準大手・一次下請け | 500万〜650万円 | 責任範囲が広く、改善実績が昇給につながりやすい |

| 大手メーカー | 650万〜900万円 | 分業化・制度整備が進んでおり評価制度が明確 |

また、転職を通じて「年収だけでなく精神的にも楽になった」と感じる人も多く、

収入面だけでなく「働き方・裁量・社内評価」の観点でも職場環境の違いは大きいです。

特に調達職は、スキルや成果が見えにくいぶん、評価されにくい職場ではモチベーションを保つのが難しくなります。

だからこそ、職種を変えるのではなく、「環境を変える」ことで大きく年収と満足度が改善する可能性があるのです。

将来性とキャリアの広がり|転職や年収アップは可能か?

調達・購買の仕事は、経験を積むごとに業務の幅が広がるため、将来的なキャリアの選択肢も多いのが特徴です。

一見地味に見える職種ですが、実は管理職・専門職のどちらにもステップアップできる柔軟性があります。

たとえば、以下のようなキャリアパスが挙げられます。

- 購買課のリーダーやマネージャーへの昇格

- 原価企画や経営企画部門への社内異動

- 海外調達・グローバルサプライチェーンの担当者

- 技術営業・SCM・品質保証などへの職種転換

特に近年は、調達部門の役割が単なる“買い手”から“価値を生み出すパートナー”へと変化しています。

購買の目利きや交渉力は、設計や開発よりもむしろ経営層に評価されやすい場面も増えてきました。

また、社内での人脈が広がりやすいのもこの職種の強みです。

営業・技術・製造・品質など複数部署と連携する中で、信頼を積み重ねれば管理職への抜擢も不思議ではありません。

僕自身も、購買業務で社内外の調整力を評価され、現在は全体を統括するマネージャー職に就いています。

経験と実績がしっかり評価される環境なら、年収アップとポジションアップの両方を実現できる職種です。

「今の会社では限界かも」と感じている方でも、別の企業ならその経験が大きく評価されることもあります。

だからこそ、早い段階で自分のキャリアの棚卸しをしておくことが重要です。

筆者が調達部門にいたある1日の実際の流れ

筆者が購買部門にいた頃の1日を紹介します。

- メールチェック&返信

- 仕入れ先業者との価格協議

- 提出された見積もり内容のチェック

- 発注処理

- 未提出の見積書のフォロー

- 部品の価格推移まとめ

- 社内打ち合わせ

基本的に価格に絡む業務が多いです。

部品の価格推移まとめとは、過去の発注・見積もり履歴と照らし合わせ、見積単価がアップしていないかを確認することです。

購買部・調達部でキャリアアップを目指す方法とは?

購買部や調達部でキャリアアップを目指すには、専門知識やスキルを深めるだけでなく、業務に対する主体的な姿勢や実績を積み重ねることが重要です。

ここでは具体的な方法を解説します。

業務経験を重ねてスキルを磨く

購買や調達業務では、価格交渉・納期管理・サプライヤーの経営状況の管理といったさまざまな業務があります。

これらの仕事をしていくなかで、交渉力や管理のスキルが向上します。

たとえば、「サプライヤーとの交渉で年間20%のコスト削減を実現した」など、具体的な数値で示せる成果があると、どの会社でも通用する大きな武器になります。

納期に追われ大変な業務ですが、やりがいもあり成長できる部署です。

資格を取得する

購買・調達分野で有名な資格にはCPPや通関士などがあります。

実際に仕事をしながら資格を取得することで、資格手当がもらえたり、昇進や転職の際にかなり有利になります。

転職も視野に入れる

いまの会社でキャリアアップが難しい場合は別の会社を経験してみましょう。

新たな業界での挑戦でより高いポジションになるケースも多いです。

たとえば、自分の裁量で仕事ができたり、給与を200万円以上アップさせることもできます。

製造業なら専門の転職エージェントを活用することで、購買・調達部門の経験を活かせる求人が見つかりやすいです。

調達・購買部門の転職なら専門エージェントを活用

調達・購買の経験を活かして転職を考えるなら、製造業に強い転職エージェントを活用するのがおすすめです。

とくにこの職種は、一般的な転職サイトだけではマッチする求人が見つかりにくく、企業との相性も重要になります。

僕自身も、最初は自力で転職活動を始めましたが、うまくいかずに半年ほど時間を無駄にしました。

その後、製造業専門のエージェントに相談したところ、自分の強みや市場価値を客観的に整理してもらえ、

結果的に条件の良い企業にスムーズに転職できた経験があります。

特に以下のような悩みを持っている方には、エージェントのサポートが大きな助けになります。

- 現職では評価されず、将来に不安を感じている

- 忙しすぎて転職活動に手が回らない

- 自分にどんな会社が合うのかわからない

- 初めての転職で、進め方や書類作成に不安がある

製造業に特化したエージェントであれば、購買職の業務内容や現場の悩みにも理解があります。

そのため、一般的なエージェントよりも深いアドバイスやマッチングが可能です。

「いきなり転職」と考えずとも、今の自分の市場価値や選択肢を知るだけでも大きな収穫になります。

▶︎ 以下の記事では、調達・購買経験者におすすめの転職エージェントを3社厳選して紹介しています。

調達・購買部門におすすめの転職エージェント3選はこちら

よくある質問(FAQ)

Q. 調達・購買部門は未経験でも転職できますか?

A. はい、可能です。実際に僕のまわりでも、営業や製造職から購買へ異動・転職してきた方が多く活躍しています。

特にコミュニケーション力や交渉スキルを持っている方は、業務への適応が早い傾向にあります。

Q. 購買職に資格は必要ですか?

A. 必須ではありません。ただし、調達・購買に関連する資格としては「購買・調達士(CPP)」や「ビジネス実務法務検定」などが参考になる場合もあります。

とはいえ、資格よりも現場での経験や調整力のほうが重視される傾向があります。

Q. 調達・購買はルーチン作業ばかりで成長できないのでは?

A. そうとは限りません。企業によっては、サプライヤー開拓や原価企画などの戦略的な業務にも関われます。

特に大手メーカーでは、海外調達や開発段階からの関与など、高度な判断が求められる場面も多くあります。

Q. 今の職場で評価されないのですが、転職すべきでしょうか?

A. 購買職は成果が見えにくく、会社によっては正当に評価されにくいこともあります。

環境を変えることで年収や働き方が大きく改善されるケースもあるため、まずは転職エージェントなどを活用して情報収集から始めるのがおすすめです。

まとめ

調達・購買部門は「いらない」と思われがちですが、実際にはメーカーの利益や安定生産を支える重要な役割を担っています。

表立って評価されにくい反面、やりがいや達成感を得られる場面も多く、自身の働き方次第で大きく成長できる職種です。

自分に向いているかどうかを見極めつつ、より良い環境を目指すなら、転職という選択も有効です。

とくに製造業に強いエージェントを活用すれば、職種への理解がある担当者から適切なアドバイスを受けられます。

今の職場に悩みがある方も、転職を前提にしなくても情報収集から始めてみることで、新たな道が見えてくるはずです。